Moussa Ibrahim, Sekretär der African Legacy Foundation (1), legt in diesem Aufsatz dar, warum westliche Demokratiemodelle in Afrika häufig auf Ablehnung stoßen, und warum traditionelle afrikanische Governance-Modelle in das moderne gesellschaftspolitische Leben Afrikas integriert werden sollten. (2)

Moussa Ibrahim, Sekretär der African Legacy Foundation (1), legt in diesem Aufsatz dar, warum westliche Demokratiemodelle in Afrika häufig auf Ablehnung stoßen, und warum traditionelle afrikanische Governance-Modelle in das moderne gesellschaftspolitische Leben Afrikas integriert werden sollten. (2)

Im Diskurs über Global Governance gelten westliche Demokratiemodelle oft als Inbegriff für politische Organisation und repräsentative Vertretung. Auf dem afrikanischen Kontinent werden diese westlichen Demokratiemodelle jedoch auch kritisch betrachtet.

Viele Afrikaner sind aufgrund ihrer reichen Traditionen, ihrer Geschichte und ihrer Sozialstrukturen davon überzeugt, dass westliche Demokratie-Paradigmen neu bewertet werden müssen. Sie plädieren für eine Regierungsführung, die stärker in der afrikanischen Lebensrealität verwurzelt ist. Diese kritische Sichtweise entspringt der tiefen Überzeugung, dass Afrika seine eigenen Formen der Demokratie entwickeln sollte, die von indigenen Praktiken, Religionen, Traditionen und gemeinschaftlichen Werten inspiriert sind.

Im Mittelpunkt der afrikanischen Kritik an westlicher Demokratie steht die Erkenntnis, dass zwischen importierten politischen Systemen und den unterschiedlichen sozio-politischen Gegebenheiten afrikanischer Nationen eine Dissonanz besteht. Die westliche Demokratie, die oft durch extremen Individualismus, elitäre Machtstrukturen und eine Konzentration auf „fortschrittliche“ Werte gekennzeichnet ist, ist nicht ganz deckungsgleich mit dem in vielen afrikanischen Gesellschaften vorherrschenden Gemeinschaftsethos. Im Gegensatz zu westlichen Regierungssystemen legen die traditionellen afrikanischen Systeme – zu finden in Monarchien, bei der Herrschaft von Stammesoberhäuptern und in Stammesstrukturen – den Schwerpunkt auf Konsensbildung, gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und die Integration spiritueller Überzeugungen in die Regierungsführung.

Einer der Hauptgründe, warum viele Afrikaner an traditionellen Regierungsformen festhalten, ist der Kolonialismus in seinem historischen Kontext und seine bis heute anhaltenden Auswirkungen. Die Auferlegung westlicher politischer Strukturen während der Kolonialzeit zerstörte die zuvor bestehenden Strukturen der Staatsführung und marginalisierte häufig die einheimischen Institutionen. Dieses historische Erbe hat in den afrikanischen Gesellschaften tiefe Spuren hinterlassen, aus denen eine Skepsis gegenüber westlichen Modellen erwuchs, welche den Ruf nach indigenen Regierungspraktiken und deren Wiederbelebung zur Folge hat.

Darüber hinaus gelten traditionelle afrikanische Systeme oft als inklusiver und partizipativer, da sie innerhalb der Gemeinschaft ein breiteres Spektrum an Stimmen umfassen. Entscheidungsfindungsprozesse in traditionellen Umgebungen beinhalten in der Regel Konsultationen mit Ältesten, Gemeindevorstehern und spirituellen Autoritäten, wodurch sichergestellt wird, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden und ein Konsens gefunden wird.

Dies steht im Gegensatz zur hierarchischen Natur vieler westlicher demokratischer Systeme, die rechtlose Gruppen immer weiter marginalisieren und so Machtungleichgewichte beibehalten. Auf dem afrikanischen Kontinent spielen bei der Konzeptionierung der Regierungsführung und der politischen Entscheidungsfindung auch Religionen und spirituelle Überzeugungen eine wichtige Rolle. Indigene Glaubenssysteme betonen meist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, die Ehrfurcht vor der Natur und ein kollektives Verantwortungsbewusstsein.

Viele Afrikaner sind der Meinung, dass die Einbeziehung dieser Werte in Regierungsstrukturen zu nachhaltigeren und ganzheitlicheren Entwicklungsansätzen führen kann – im Gegensatz zu der oft utilitaristischen und anthropozentrischen Sichtweise, die der westlichen Politik zugrunde liegen.

Afrikanische Führer nationaler Befreiungsbewegungen, von Patrice Lumumba über Gamal Abdel Nasser bis hin zu Muammar Gaddafi, stellten sich stets gegen die wirtschaftliche Ungleichheit und die liberale/neoliberale Politik des Westens, die marktorientiertes Wachstum und Privatisierung priorisiert. In vielen afrikanischen Ländern hat diese Politik die wirtschaftliche Not verschärft, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert und die Abhängigkeit von ausländischer Hilfe und Investitionen aufrechterhalten. Diese wirtschaftliche Ungleichheit untergräbt das demokratische Ideal der Chancengleichheit und der sozialen Gerechtigkeit.

Daneben stellt sich die Frage der Unvereinbarkeit westlicher Werte mit der kulturellen Vielfalt Afrikas. Westliche demokratische Normen und Praktiken sind nicht immer mit der kulturellen Vielfalt in afrikanischen Gesellschaften vereinbar. So können beispielsweise Themen wie LGBTQ+-Rechte, geschlechtsspezifische Spaltungen und säkularistischer Staatsaufbaus mit traditionellen und nationalen Überzeugungen und Normen bestimmter Gemeinschaften kollidieren. Diese kulturelle Inkompatibilität kann zu Spannungen zwischen fortschrittlichen demokratischen Grundsätzen und lokalen Bräuchen führen, die möglicherweise den sozialen Zusammenhalt und die Stabilität untergraben.

Darüber hinaus ist die afrikanische Geschichte voll von Beispielen für ausgefeilte Regierungssysteme, die der Kolonialherrschaft vorausgehen. Königreiche wie das Mali-Reich (um 1226 bis 1670), das Ashanti-Reich (1701 bis 1901) und die Groß-Zimbabwe-Kultur (11. Jahrhundert bis 15. Jahrhundert) gediehen durch Regierungssysteme, die politische Autorität mit kulturellen und wirtschaftlichen Institutionen verbanden.

Sie sind bemerkenswerte Beispiele afrikanischer Gesellschaften, die mit verschiedenen Formen demokratischer Regierungsführung experimentierten und konventionelle Narrative der autokratischen Herrschaft im vorkolonialen Afrika in Frage stellten. Das Mali-Reich, für seinen Reichtum und seine Macht unter Herrschern wie Mansa Musa bekannt, bediente sich eines Systems, in dem die Macht mittels lokalen Herrschern und ihren Stämmen dezentralisiert war, was ein Gefühl der Partizipation und Repräsentation der Bürger förderte.

Auch das Ashanti-Reich mit seiner komplexen politischen Struktur und seiner Betonung der Konsensbildung durch Ältestenräte und Volksversammlungen war ein Beispiel für eine Form der partizipatorischen Demokratie, die es ermöglichte, verschiedene Standpunkte innerhalb der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen.

Die Groß-Zimbabwe-Kultur, die für ihre beeindruckenden Steinbauten und ausgeklügelten Handelsnetze bekannt ist, soll nach einem System funktioniert haben, in dem die Entscheidungsfindung auf verschiedene gesellschaftliche Ebenen verteilt war. Dies deutet auf eine Form der dezentralen Verwaltung und die Einbeziehung von Händlern, Handwerkern, Landbesitzern und Soldaten hin.

Diese Beispiele widerlegen den Irrglauben, dass afrikanischen Zivilisationen das Konzept der Demokratie fremd ist, und verdeutlichen stattdessen, dass die Geschichte dieses Kontinents reich an demokratischen Experimenten und Innovationen ist.

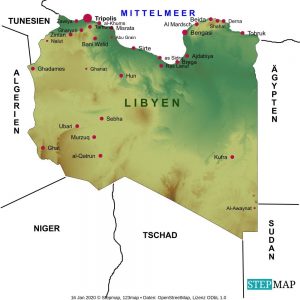

Seit den 1950er Jahren haben maßgebliche Experimente mit afrikanischer Basisdemokratie in Ägypten, Tansania und Libyen zu wichtigen Ergebnissen geführt, die es wert sind, gründlich geprüft und weiterentwickelt zu werden. In Ägypten führte in den 1950er und 1960er Jahren die weit verbreitete Gründung von Arbeiter- und Bauernverbänden sowie die demokratische Umverteilung von Ackerland zu einer bedeutenden Beteiligung von zuvor marginalisierten Gruppen am politischen Entscheidungsprozess.

In Tansania vereinte Julius Nyerere auf ähnliche Weise – in seiner Philosophie der Udschamaa (Suaheli für Brüderlichkeit/Familienzusammenhalt) – Vorstellungen aus afrikanischer Religion, Tradition und Gemeinschaft und führte damit eine Bewegung der demokratischen Mitwirkung in verschiedenen Bereichen der gerade befreiten und vereinigten tansanischen Gesellschaft an.

In Libyen nutzte Muammar Gaddafi eine Mischung aus islamischer Tradition – insbesondere Schura (Beratung) – und Stammesräten sowie einen nicht-repräsentativen, direktdemokratischen Ansatz, um eine seinen Vorstellungen entsprechende neue demokratische Alternative für den globalen Süden zu entwickeln.

Auf der Grundlage dieser historischen und zeitgenössischen Präzedenzfälle plädieren die Befürworter afrikazentrierter Demokratien für eine Anpassung und Modernisierung der indigenen Governance-Prinzipien, um sie an die heutigen Herausforderungen anzupassen.

In den letzten Jahren wuchs in ganz Afrika eine Bewegung, die sich auf neu interpretierte, traditionelle Regierungsführung beruft. Initiativen wie die Agenda 2063 der Afrikanischen Union (AU) betonen die Notwendigkeit eigener Lösungsansätze für die Entwicklungsherausforderungen des Kontinents, einschließlich der Reform der Regierungsführung.

Insbesondere die Agenda 2063 entwirft das Bild eines Kontinents, auf dem ein gemeinsames Engagement für gute Regierungsführung, demokratische Prinzipien, Geschlechtergleichstellung und Menschenrechte vorherrscht. Die Afrikanische Union arbeitet eng mit ihren Mitgliedstaaten zusammen, um politische Maßnahmen zur Förderung solider, gut geführter Institutionen zu entwickeln und umzusetzen. Zu diesen Bemühungen gehört die Verabschiedung von Gesetzen, die eine aktive Beteiligung der afrikanischen Bürger an der Politikgestaltung und den Entwicklungsanstrengungen gewährleisten und gleichzeitig der Schaffung eines sicheren Lebensumfelds Vorrang einräumen.

Um die Verwirklichung dieser Ziele zu unterstützen, hat die AU verschiedene Organe eingerichtet, die sich für eine gute Regierungsführung und die Einhaltung der Menschenrechte auf dem gesamten Kontinent einsetzen. Dazu gehören die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker (ACHPR), der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker (AfCHPR), die AU-Kommission für internationales Recht (AUCIL), der AU-Beirat gegen Korruption (AUABC) und der Afrikanische Sachverständigenausschuss für die Rechte und das Wohlergehen des Kindes (ACERWC).

Länder wie Ghana und Südafrika haben Elemente der indigenen Regierungsführung in ihren rechtlichen und politischen Rahmen aufgenommen und damit die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Gestaltung der nationalen Identität und der Regierungsstruktur anerkannt. Resiliente und altehrwürdige demokratische Mechanismen wie Ältestenräte, Gemeindeversammlungen, Rotation der Führungsspitze, Gewohnheitsrecht und Schlichtung werden im intellektuellen und politischen Diskurs Afrikas zu neuem Leben erweckt.

Ein prominentes Beispiel für die Einbeziehung von Elementen der indigenen Regierungsführung in den rechtlichen und politischen Rahmen ist in Ghana die Institution des Stammesführers. Traditionelle Führungspersönlichkeiten, die so genannten Chiefs, verfügen in ihren jeweiligen Gemeinschaften über erhebliche Autorität und beachtlichen Einfluss. Zu ihren Aufgaben gehören häufig die Schlichtung von Streitigkeiten, die Bewahrung des kulturellen Erbes und die Beratung in Fragen der lokalen Verwaltung. Das Häuptlingssystem wird von der ghanaischen Regierung anerkannt und respektiert, wobei die Chiefs eine aktive Rolle bei Entscheidungsprozessen auf lokaler Ebene spielen.

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für die Einbeziehung indigener Governance-Elemente ist in Südafrika die Einbeziehung des Gewohnheitsrechts in das Rechtssystems. Das Gewohnheitsrecht umfasst traditionelle Gepflogenheiten, Normen und Bräuche verschiedener indigener Gemeinschaften. Die südafrikanische Verfassung erkennt die Bedeutung des Gewohnheitsrechts an und sieht dessen Anwendung bei bestimmten Themen vor, insbesondere in Bezug auf Familienrecht, Erbschaft und Landbesitz. Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Rechtssystem den verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten und Werten der indigenen Gemeinschaften Südafrikas Rechnung trägt.

Spannende Diskussionen zu diesen Themen finden in sozialen Medien und in den afrikanischen Parlamenten statt. Ich hatte das persönliche Privileg, zwischen 2009 und 2010 aktiv als Leiter an mehreren dieser Diskurse teilzunehmen. In dieser Zeit war mein Dschamahirija Media Centre (ein damals aufstrebendes Medienprojekt des Globalen Südens in Tripolis, Libyen) Gastgeber der Afrikanischen Jugendkonferenz. Dort setzten wir uns für die Förderung afrikanischer Demokratie-Modelle ein, in Abgrenzung zu importierten neoliberalen westlichen Demokratievorstellungen.

Kritiker des afrikanisch-zentrierten Ansatzes zur Demokratie äußern häufig Bedenken bezüglich eines möglichen Rückschritts in den Autoritarismus oder befürchten den Ausschluss von Minderheitenstimmen. Die Befürworter argumentieren dagegen, dass die Miteinbeziehung afrikanischer Traditionen nicht eine Ablehnung demokratischer Prinzipien impliziert, sondern vielmehr einen neuen demokratischen Ansatz darstellt, inklusiver und partizipativer sowie den lokalen Kontexte besser reflektierend.

Tatsächlich spiegelt die kritische afrikanische Sicht der westlichen Demokratien den tiefgreifenden Wunsch wider, die Handlungskraft über Regierungs- und Politikprozesse zurückzugewinnen. Indem sie sich auf indigene Traditionen, Religionen, Geschichte und soziale Strukturen stützen, setzen sich viele Afrikaner für die Entwicklung demokratischer Modelle ein, die sich mit der einzigartigen Identität des Kontinents im Einklang befinden, um sich den komplexen Herausforderungen zu stellen, die es zu bewältigen gilt. So wie sich Afrika weiterhin auf der globalen Bühne behaupten wird, wird auch die Debatte über die Zukunft der Demokratie auf dem afrikanischen Kontinent einen zentralen Stellenwert zur Formung seiner politischen Gestalt einnehmen.

(1) Die African Legacy Foundation hat ihren Sitz in Johannesburg/Südafrika.

(2) Der Artikel erschien zuerst in RussiaToday. Seine Veröffentlichung auf gela-news.de erfolgt mit freundlicher Genehmigung der RT-Redaktion.

Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Gutsche

0 Kommentare

1 Pingback