Die folgenden Texte sind ein Beitrag zur heutigen „Sicherheitskonferenz“ in München.

Sie sind dem Heft „Zeitenwende rückwärts. Die Rückkehr der Ewiggestrigen. Bildmontagen.“ von Rudolph Bauer entnommen.

- Man wird vergessen haben, dass man den Krieg verloren, vergessen haben, dass man ihn begonnen, vergessen, dass man ihn geführt hat. Darum wird er nie aufhören. (Karl Kraus)

Weiterlesen

Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat.

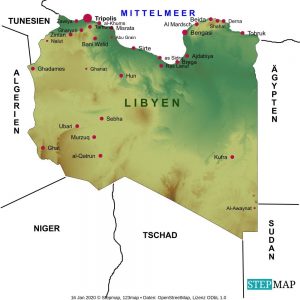

Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat. Im April 2019 erschien in Globalresearch unter dem Titel „Wie in Libyen und Syrien geht es auch in Venezuela nicht nur ums Öl“ ein Aufsatz von Andre Vltchek (1), in dem der Autor der Frage nachgeht, wieso der Westen drei so unterschiedliche Länder wie Libyen, Syrien und Venezuela auf ähnliche Art und Weise angriffen hat bzw. angreift und vernichten will. Während Analysten oft den Kapitalismus für die Entstehung einer Kultur der Gewalt verantwortlich machen, unter dessen Bann sowohl Opfer als auch Täter stehen, greife in Wirklichkeit der Verweis auf die Gier als wichtigste Triebfeder für diesen „westlichen Terror“ zu kurz.

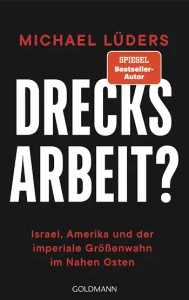

Im April 2019 erschien in Globalresearch unter dem Titel „Wie in Libyen und Syrien geht es auch in Venezuela nicht nur ums Öl“ ein Aufsatz von Andre Vltchek (1), in dem der Autor der Frage nachgeht, wieso der Westen drei so unterschiedliche Länder wie Libyen, Syrien und Venezuela auf ähnliche Art und Weise angriffen hat bzw. angreift und vernichten will. Während Analysten oft den Kapitalismus für die Entstehung einer Kultur der Gewalt verantwortlich machen, unter dessen Bann sowohl Opfer als auch Täter stehen, greife in Wirklichkeit der Verweis auf die Gier als wichtigste Triebfeder für diesen „westlichen Terror“ zu kurz.  Rezension. In seinem neuen Buch über die Spannungslage im Nahen Osten nimmt Michael Lüders mit großer Sach- und Detailkenntnis zunächst das aktuelle Geschehen insbesondere im Iran, aber auch im Irak und Jemen, unter die Lupe, bevor er überschwenkt zum Gazakrieg, zu Israel und Palästina, unter Bezugnahme auf die neuesten Entwicklungen in Syrien und im Libanon. Für jeden, der die Geschehnisse in dieser Weltregion verstehen will, bietet dieses Buch mit seinem präzisen Blick auf die Konflikte eine schlüssige geopolitische Analyse der politischen Umbrüche, deren Entwicklung, mit ungewissem Ende, noch lange nicht abgeschlossen ist.

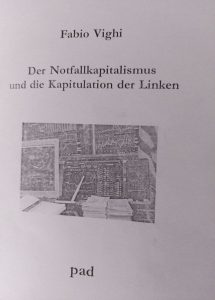

Rezension. In seinem neuen Buch über die Spannungslage im Nahen Osten nimmt Michael Lüders mit großer Sach- und Detailkenntnis zunächst das aktuelle Geschehen insbesondere im Iran, aber auch im Irak und Jemen, unter die Lupe, bevor er überschwenkt zum Gazakrieg, zu Israel und Palästina, unter Bezugnahme auf die neuesten Entwicklungen in Syrien und im Libanon. Für jeden, der die Geschehnisse in dieser Weltregion verstehen will, bietet dieses Buch mit seinem präzisen Blick auf die Konflikte eine schlüssige geopolitische Analyse der politischen Umbrüche, deren Entwicklung, mit ungewissem Ende, noch lange nicht abgeschlossen ist. Rezension. In seiner Schrift „Der Notfallkapitalismus und die Kapitulation der Linken“ beschreibt Fabio Vighi den zerstörerischen Weg des senilen Krisenkapitalismus, den dieser rücksichtslos zu seiner eigenen Rettung eingeschlagen hat, und die Blindheit der Linken, deren überholte Denkschablonen verhindern, dies zu erkennen.

Rezension. In seiner Schrift „Der Notfallkapitalismus und die Kapitulation der Linken“ beschreibt Fabio Vighi den zerstörerischen Weg des senilen Krisenkapitalismus, den dieser rücksichtslos zu seiner eigenen Rettung eingeschlagen hat, und die Blindheit der Linken, deren überholte Denkschablonen verhindern, dies zu erkennen. Fährt man in Ägypten entlang des Roten Meeres in südlicher Richtung zur sudanesischen Grenze begegnet man vielen LKWs, hoch beladen mit

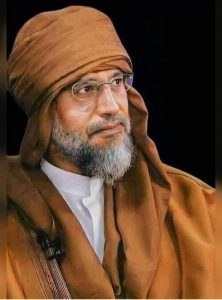

Fährt man in Ägypten entlang des Roten Meeres in südlicher Richtung zur sudanesischen Grenze begegnet man vielen LKWs, hoch beladen mit  Der libysche Präsidentschaftskandidat Saif al-Islam Gaddafi nahm auf Facebook Stellung zur Situation im Nahen Osten. Er bekräftigte seine

Der libysche Präsidentschaftskandidat Saif al-Islam Gaddafi nahm auf Facebook Stellung zur Situation im Nahen Osten. Er bekräftigte seine  Seit mehr als 660 Tagen fallen Bomben auf Gaza. Statt den gordischen Knoten zu durchschlagen, hat Israel mit seinem unseligen Gaza-Krieg die Schlinge nur noch fester gezogen.

Seit mehr als 660 Tagen fallen Bomben auf Gaza. Statt den gordischen Knoten zu durchschlagen, hat Israel mit seinem unseligen Gaza-Krieg die Schlinge nur noch fester gezogen. Am 7. Juli 2025 fand sich auf dem X-Account „

Am 7. Juli 2025 fand sich auf dem X-Account „