Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat.

Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat.

Die Lektüre ist dank des superben und gewitzten Sprachstils des Autors und seiner gnadenlosen Demaskierung der Verantwortlichen gleichzeitig auch ein Akt der Befreiung.

Kategorie: Kultur (Seite 1 von 3)

Kunst/Reisen/Philosophie

Rezension. Das neue Buch von Egon W. Kreutzer ‚Spätlese‘ hält, was der Untertitel ‚Hart am Rande des Selbst‘ verspricht. So führt der Autor in seinem Alterswerk als Ich-Erzähler das Gespräch mit dem eigenen Selbst, dem ‚Er‘. Das ‚Ich‘ und das ‚Er‘ wiederum ergeben das ‚Wir‘ – eine fast kafkaeske Reflektion über Bewusstes und Unbewusstes.

Rezension. Das neue Buch von Egon W. Kreutzer ‚Spätlese‘ hält, was der Untertitel ‚Hart am Rande des Selbst‘ verspricht. So führt der Autor in seinem Alterswerk als Ich-Erzähler das Gespräch mit dem eigenen Selbst, dem ‚Er‘. Das ‚Ich‘ und das ‚Er‘ wiederum ergeben das ‚Wir‘ – eine fast kafkaeske Reflektion über Bewusstes und Unbewusstes.

In diesem Lesebuch für Philosophen und solche, die es werden möchten, begibt sich Egon W. Kreutzer auf die Suche nicht nur nach dem Baum der Erkenntnis, um davon den einen oder anderen Apfel zu pflücken – denn die Sünde sei die Vorbedingung, aber keinesfalls eine Garantie, des Menschseins –, sondern er möchte gar zu den Wurzeln des Baumes gelangen.

Rede des Kaziken Guailcaipuro Cuautémoc am 13. Dezember 2002 auf dem EU-Gipfel in Madrid, zu dem auch indigene Anführer aus Hispanoamerika und der Karibik geladen waren.

Obwohl es eine breite und kreative Opposition gegen Kriege und für gewaltfreie Lösungen gibt, ist diese in den öffentlich-rechtlichen Medien mit keiner Stimme vertreten. Die Bürgerinitiative Leuchtturm arbeitet seit über drei Jahren an der „Bündelung der Guten Kräfte“, um dies im Sinne einer demokratischen Zukunftsvision zu ändern.

Obwohl es eine breite und kreative Opposition gegen Kriege und für gewaltfreie Lösungen gibt, ist diese in den öffentlich-rechtlichen Medien mit keiner Stimme vertreten. Die Bürgerinitiative Leuchtturm arbeitet seit über drei Jahren an der „Bündelung der Guten Kräfte“, um dies im Sinne einer demokratischen Zukunftsvision zu ändern.

Gastbeitrag von Jimmy Gerum – Leuchtturm ARD

Rezension. Michael Sailers Corona-Blogbeiträge liegen nun in Buchform vor. Der erste von drei Bänden trägt den Titel „Was ist passiert? – Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg. Band eins 2020/2021“.

Rezension. Michael Sailers Corona-Blogbeiträge liegen nun in Buchform vor. Der erste von drei Bänden trägt den Titel „Was ist passiert? – Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg. Band eins 2020/2021“.

Rezension. Der neue Gedichtband „… und GAZA und …“, mit dem dankenswerter Weise der pad-Verlag das lyrische Werk von Rajani Kanth auch im deutschsprachigen Raum bekannt und verfügbar macht und der auch durch seine ungewöhnliche grafische Gestaltung besticht, prangert mit wuchtiger Sprache den Genozid in Gaza an. Er steht damit in der Nachfolge der politischen Dichtung eines Erich Fried und dessen Verurteilung des Vietnamkriegs.

Rezension. Der neue Gedichtband „… und GAZA und …“, mit dem dankenswerter Weise der pad-Verlag das lyrische Werk von Rajani Kanth auch im deutschsprachigen Raum bekannt und verfügbar macht und der auch durch seine ungewöhnliche grafische Gestaltung besticht, prangert mit wuchtiger Sprache den Genozid in Gaza an. Er steht damit in der Nachfolge der politischen Dichtung eines Erich Fried und dessen Verurteilung des Vietnamkriegs.

Mit einem Vorwort von Rudolph Bauer und einem Nachwort von Wolfram Esser. Rudolph Bauer zeichnet auch für die Nachdichtung und Bildmontage verantwortlich.

Der Autor und Lyriker Professor Rajani Kanth wurde in Indien geboren und besitzt die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Er ist nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Gesellschaftstheoretiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Frieden. So gründete er 2007 den Weltfriedenskongress mit dem Ziel, Krieg als Mittel der Politik zu ächten.

Gewidmet ist der Gedichtband dem palästinensischen Lyriker Rif’at al-Ar’ir, der am 6. Dezember 2023 durch einen gezielten Luftangriff der israelischen Armee zusammen mit seinem Bruder und dessen Sohn sowie seiner Schwester und deren drei Kindern ermordet wurde. Der 44-jährige al-Ar’ir galt als die „Stimme von Gaza“. Noch am 9. Oktober hatte er in einem Interview bemerkt, dass das Gefährlichste, was er besitze, ein Textmarker sei. Den könne er auf israelische Soldaten werfen. Kurz darauf warfen sie auf ihn Raketen.

Die Gedichte

Das erste Gedicht des Bandes mit dem Titel „Das Biest“ bezeichnet der Lyriker als

Ode für eine Palästinenserin, die gezwungen ist,

ihr totes Kind in den Trümmern von Gaza zurück zu lassen

[…]

jetzt aber

lass mich gehen

es muss sein

du mein totes kind

in meinen armen

wenn

dann das morgen kommt

kommt

auch die sicherheit wieder

der schutz vor teuflischen schrecken

[…]

Denn dies

ist die stunde der biester

um ihren

furchtbaren willen

auszutoben

Rezension. Schon der Titel des Romans „Die Nebensache“ der palästinensischen Autorin Adania Shibli beschreibt, als was das Leiden und Sterben von Zivilisten in militärischen Konflikten betrachtet wird: als nebensächlich.

Rezension. Schon der Titel des Romans „Die Nebensache“ der palästinensischen Autorin Adania Shibli beschreibt, als was das Leiden und Sterben von Zivilisten in militärischen Konflikten betrachtet wird: als nebensächlich.

Adania Shibli sollte auf der Frankfurter Buchmesse 2023 der LiBeraturpreis verliehen werden. Dies wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Buch von Adania Shibli besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die Sinneseindrücke eines israelischen Hauptfeldwebels, der, gequält von einem Insektenbiss, nach Kriegsende 1949 in der Hitze der Negev-Wüste mit seinen Soldaten Patrouillenfahrten durchführt. Sie töten eine Gruppe Beduinen mitsamt ihren Kamelen, nehmen eine junge Frau gefangen, vergewaltigen und töten sie. Die völlige Emotionslosigkeit bei der Schilderung der Ereignisse ist verstörend.

Der zweite Teil des Buches beschreibt in Ich-Form die Spurensuche einer jungen, im heutigen Ramallah ansässigen Palästinenserin nach jener Frau, die 1949 ein so schweres Leid ertragen musste. Sie soll keine „Nebensache“ mehr sein, sondern als Mensch sichtbar werden. Da der Todestag der Frau im August 1949 ein Vierteljahrhundert später der Geburtstag der Erzählerin war, sieht sich diese mit der Toten schicksalhaft verbunden. Es beginnt die Suche in israelischen Archiven.

Unaufgeregt und karg, deshalb umso eindringlicher, erzählt der Roman von der klaustrophobischen Situation in einem besetzten Westjordanland. So werden ganz selbstverständlich Fenster geöffnet, als das israelische Militär die Sprengung eines Nebenhauses ankündigt. Die Detonation würde sonst die Scheiben bersten lassen. Auch die im Nachbarhaus getöteten Jugendlichen sind dabei nur eine Nebensache.

Die Erzählerin stößt ständig an Grenzen, die zu überschreiten sind. Nur mit Hilfe eines geliehenen Ausweises, der die richtige Farbe, Blau, trägt, ist es ihr möglich, sich von Ramallah mit einem Leihwagen in Richtung Nirim auf den Weg zu machen. Nirim, der Ort, an dem im August 1949 eine junge Frau Opfer des Krieges wurde, nicht mehr als ein „nebensächliches Detail“.

Nirim war eine von elf Siedlungen, die im Süden, in der Wüste Negev, nahe Rafah an der Grenze zu Ägypten, von jüdischen Siedlern gegründet wurde. Auf dem Weg dorthin, durch die Zonen A, B und C, in die das Palästinensergebiet von Israel aufgeteilt ist, wird die junge Frau bei jeder der zahlreichen Straßensperren und Check-Points von Anspannung und Angst gepackt, gegen die sie ankämpfen muss. Landkarten geben Orientierungshilfe, eine israelische mit dem aktuellen Straßenverlauf, aber auch eine von Palästina vor 1948, in der noch die vielen palästinensischen Dörfer eingezeichnet sind, die inzwischen ausgelöscht und deren Bewohner vertrieben wurden. Beklemmend.

Die Spurensuche verläuft für die Erzählerin frustrierend und der alten „Nebensache“ wird nur eine neue „Nebensache“ hinzugefügt – der allerdings durch die Stimme von Adania Shibli nun eine Innenansicht gegeben wird.

Nebensachen, Grenzen, Panik, Hundegebell, Detonationen, Schüsse und ein Kaugummi – alles, aber kein Leben in „normalen“ Zeiten.

Aktueller könnte das beklemmende Buch von Adania Shibli in einer Kriegszeit, in der sich die „Nebensache“, das Leid von Frauen, Kindern, Zivilisten, ins Unermessliche steigert, nicht sein.

Die Autorin Adania Shibli sollte auf der Frankfurter Buchmesse 2023 den LiBeraturpreis erhalten. Die Preisverleihung wurde verschoben. Die Bühne blieb leer. Das Leid der Zivilbevölkerung – eine Nebensache.

Adania Shibli wurde 1974 in Palästina geboren und lebt in Palästina und Deutschland. Sie ist in akademischer Forschung und Lehre tätig. „Eine Nebensache“ ist ihre erste Buchveröffentlichung.

Adania Shibli, „Eine Nebensache“, Roman, Verlag Berenberg, 117 Seiten

Der 750 Seiten umfassende Roman „Imprimatur„(1) aus dem Jahre 2005 stellt für den Leser eine Herausforderung dar. In einer der mittelalterlichen Sprache angepassten Erzählweise führt er uns in das barocke Rom des Jahres 1683, wo den Leser schon bald die historische Authentizität der handelnden Figuren in deren Bann schlägt.

Der 750 Seiten umfassende Roman „Imprimatur„(1) aus dem Jahre 2005 stellt für den Leser eine Herausforderung dar. In einer der mittelalterlichen Sprache angepassten Erzählweise führt er uns in das barocke Rom des Jahres 1683, wo den Leser schon bald die historische Authentizität der handelnden Figuren in deren Bann schlägt.

Die Handlung

Als Kriminalgeschichte verfasst, wird der vorgebliche Giftmord an Nicolas Fouquet, dem ehemaligen und später in Ungnade gefallenen Finanzminister des Sonnenkönigs Ludwig XIV., in einer römischen Herberge durch Atto Melani, Kastrat, Sänger, Diplomat und Spion Ludwig XIV., aufgeklärt. Melani erhält bei seinen Nachforschungen die Hilfe des Küchenjungen, aus dessen Sicht die Geschehnisse in der römischen Locanda geschildert werden.

Da zunächst befürchtet wird, Fouquet sei der Pest erlegen, wird die Herberge unter Quarantäne gestellt. Alle darin befindlichen Gäste sowie der Wirt, dessen Küchenjunge und eine betörende Kurtisane dürfen das Haus nicht mehr verlassen und kommen prinzipiell als Tatverdächtige infrage. Allerdings gibt es im Haus einen geheimen Zugang zu den Katakomben, Kloaken und unterirdischen Gängen des mittelalterlichen Roms, der von den festgesetzten Herbergsgästen auch ausgiebig genutzt wird. Bei der Jagd auf den vermeintlichen Mörder spielen sich in dieser Unterwelt wilde Verfolgungsjagden ab. Unterstützt werden die Helden von sogenannten Heiligenfledderern, die in der düsteren Unterwelt auf der Suche nach wertvollen Heiligenreliquien sind. Während es in der Locanda zu weiteren Unfällen und Erkrankungen kommt, befürchtet man in Rom den Untergang des Christentums, da die Türken vor Wien stehen.

Soweit eine Mischung aus ein bisschen Umberto Eco, ein bisschen Agatha Christi und ein bisschen Arthur Conan Doyle.

Daneben gibt es jedoch die fast verstörend langen Passagen, die eine kompakte Einführung in die barocke Gedankenwelt bieten, ob es sich nun um religiöse Vorstellungen, Astrologie, Zahlenmystik, Heilmethoden, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, oder doch sehr befremdlich anmutende Kochrezepte handelt. Diese durchgängige Authentizität des Romans fesselt den Leser immer wieder aufs Neue, so dass man gespannt dem römischen Küchenjungen bei seinen Abenteuern folgt.

Nicht zuletzt noch der Hinweis auf die im Roman erwähnte Musik. Eine wichtige Rolle spielen die frühbarocken Werke von Salamone Rossi und insbesondere ein geheimnisvolles Rondo, Les Baricades mistérieuses(2), das Francois Couperin zugeschrieben wird, von dem der Erzähler der Rahmenhandlung aber vermutet, es stamme ursprünglich aus der Feder Francesco Corbettas, ein italienischer Komponist und Gitarrist.

Die Personen des Romans sind historisch belegt

Wie in der Rahmenhandlung und auch im Anhang ausführlich bezeugt, sind die Personen dieses Buches und ihre Historie in weiten Teilen nicht frei erfunden, sondern historisch belegt. Und auch die politischen Verstrickungen und Intrigen der damaligen politischen Herrscherhäuser und des Papstes, die im Verlauf der Handlung aufgedeckt werden, haben einen wahren Hintergrund, dessen Offenlegung noch im Jahr 2005 bei Veröffentlichung des Romans für einen handfesten Skandal sorgte. Im Buch heißt es hierzu: „Am Ende triumphierte also die Lüge, und der Geldgeber der Ketzer wurde Retter der Christenheit genannt.“ Und weiter: „Die Gestalt und das Werk Innozenz XI. sind demnach völlig zu Unrecht gefeiert und erhöht worden, mit falschen, irreführenden oder parteilichen Argumenten.“ Allerdings hat die Realität das Buch eingeholt und die von Montaldi und Sorti zutage geförderte Wahrheit kam zu guter Letzt doch noch ans Licht.

Die Funde der beiden Autoren Rita Moraldi und Francesco Sorti nach akribischen Recherchen in verstaubten Archiven zeitigten weitreichende Konsequenzen. Die Veröffentlichung des Romans und der echten Archivdokumente entwickelte eine so gewaltige Brisanz, dass die 2002 anstehende Heiligsprechung des bedeutendsten Papstes des 17. Jahrhunderts, Innozenz XI., der aus der schwerreichen Familie der Odescalchi stammte, vom Vatikan abgesagt wurde. Der Historikerstreit war beendet.

Historischer Hintergrund

Die Autoren konnten Dokumente ausfindig machen, die belegen, dass Papst Innozenz XI. Wilhelm von Oranien große Geldbeträge zur Verfügung stellte, die es Wilhelm ermöglichten, das Heer zur Eroberung Englands zu finanzieren, dort die Katholiken zu vertreiben und ein für allemal den Protestantismus in England durchzusetzen. Vermutlich geschah dies aus reiner Habgier von Innozenz XI., denn nach der Eroberung Englands verfügte Wilhelm von Oranien über die Mittel, seine Schulden samt Zinsen zurückzuzahlen. Unter dieser Schuldlast litt vor allem sein protestantisches Fürstentum Orange (Oranien). Dieses lag am Rande der Legation Avignon, die dem Vatikan zugehörig war, und diese Legation Avignon lag inmitten von Südfrankreich, das zum Herrschaftsgebiet des französischen Königs Ludwig XIV. gehörte. Orange muss über seine Schuldenlast so verzweifelt gewesen sein, dass es dem Papst antrug, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Der Vatikan lehnte dankend ab.

Dazu muss man wissen, dass sich „Seine Allerchristlichste Majestät“ Ludwig XIV. und Papst Innozenz XI. in tiefster Feindschaft verbunden waren. Es heißt, Ludwig XIV. habe nicht davor zurückgeschreckt, mit den Türken vor Wien zu konspirieren mit dem Ziel, Europa nach einem Sieg der Muselmanen zwischen ihnen und Frankreich aufzuteilen – unter Ausschaltung anderer Herrscherhäuser und des Vatikans. Dagegen wiederum konspirierte die Frau von Ludwig XIV. und Königin von Frankreich, die Habsburgerin Maria Theresia, die ihrem Ehemann – nicht zuletzt wegen dessen unzähliger amouröser Abenteuer – nur Verachtung und Hass entgegenbrachte. Kaiser Leopold in Wien, der Habsburger, sei genauestens über die sinistren Geldumläufe der europäischen Politik informiert gewesen, selbstverständlich auch über jene, die über „venezianische Strohmänner der Odescalchi“ an „ketzerische italienische Bankiers“ flossen.

Das Buch und seine Autoren

Nach 15.000 verkauften Exemplaren wurde das Buch in Italien zunächst nicht mehr aufgelegt. Nach Anfeindungen gingen die Autoren nach Wien ins Exil, wo sie Imprimatur bei einem niederländischen Verlag wieder in italienischer Sprache veröffentlichen konnten.

Die Autoren sind der Meinung, dass nach dem Auffinden und Bekanntmachen der einschlägigen Dokumente die Geschichte neu geschrieben werden muss. Geschichtsklitterung ist also beileibe keine Erfindung der Neuzeit. Und es bleibt die Erkenntnis, dass auch Inhalte von gefälschten Dokumenten wahr sein können und diese allein mit dem Ziel in Umlauf gebracht werden, die darin beschriebene Wahrheit zu diskreditieren.

„Imprimatur“, Monaldi und Sorti, Roman, List 2005, 752 Seiten

(1) Imprimatur, d.h. Druckerlaubnis, Erlaubnis der katholischen Kirche zur Veröffentlichung eines religiöse und kirchliche Themen betreffenden Druckwerks.

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Barricades_myst%C3%A9rieuses

https://de.wikipedia.org/wiki/Monaldi_%26_Sorti

Wohin führt uns Künstliche Intelligenz? – Ein Science-Fiction-Roman des Jahres 1907 auf Antwortsuche

Rezension. Bereits 1907 erschien der erste Science-Fiction-Roman über Künstliche Intelligenz, die phantastische Satire „Seine Exzellenz der Android“ von Leo Gilbert. Darin führt der gesellschaftliche Aufstieg eines Androiden die Welt ins Verderben. Sein Schöpfer muss ihn stoppen.

Rezension. Bereits 1907 erschien der erste Science-Fiction-Roman über Künstliche Intelligenz, die phantastische Satire „Seine Exzellenz der Android“ von Leo Gilbert. Darin führt der gesellschaftliche Aufstieg eines Androiden die Welt ins Verderben. Sein Schöpfer muss ihn stoppen.

Der Roman „Seine Exzellenz der Android“, den der Ingenieur und Wissenschaftsjournalist Leo Silberstein 1907 unter dem Pseudonym Leo Gilbert veröffentlichte, wurde vom Autor als „phantastisch-satirisch“ bezeichnet. Das überraschend witzig und amüsant geschriebene Buch, das man heute mit dem Begriff Sience Fiction belegen würde, nimmt ein Thema voraus, das aktueller ist denn je: Der Mensch als Erfinder einer Apparatur, die ihm außer Kontrolle gerät, die aber so perfekt konstruiert ist, dass sie von anderen Menschen nicht als Maschine erkannt werden kann, nicht mehr zu steuern und zu stoppen ist, eine unglaubliche gesellschaftliche Karriere zum erfolgreichen Industriellen hinlegt und zu guter Letzt vom Kaiser zum Minister ernannt wird.

Der Held des Romans, der Physiker und Ingenieur Frithjof Andersen, erleidet durch das erwachte Eigenleben seines Androiden nicht nur einen wirtschaftlichen und sozialen Abstieg und ist beängstigt durch die von seinem Android-Minister ausgelöste Kriegsgefahr, sondern er muss auch noch Liebeswirren erdulden, als ihm der von ihm geschaffene Android seine Liebste ausspannt.

Als bei einem Aufenthalt im damals österreichischen Südtirol der Konstrukteur auf das in der Sommerfrische Erholung suchende Bürgertum trifft, gelingen dem Autor Leo Gilbert launig-witzige Charakterstudien, ein illustres Gesellschaftsporträt der damaligen Zeit, in der die Welt dabei ist, in den Ersten Weltkrieg zu taumeln.

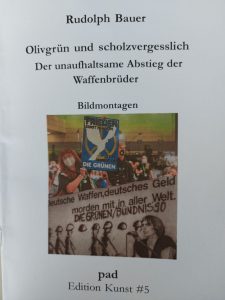

Die Neue Gesellschaft für Psychologie hat mit Erschrecken von der empörenden Tatsache erfahren, dass gegen einen ihrer Freunde und Kollegen, Prof. Dr. Rudolph Bauer, am 10. August 2023 eine Hausdurchsuchung durch teils bewaffnete und mit Schutzmasken ausgestattete Durchsuchungsbedienstete durchgeführt worden ist.

Die Neue Gesellschaft für Psychologie hat mit Erschrecken von der empörenden Tatsache erfahren, dass gegen einen ihrer Freunde und Kollegen, Prof. Dr. Rudolph Bauer, am 10. August 2023 eine Hausdurchsuchung durch teils bewaffnete und mit Schutzmasken ausgestattete Durchsuchungsbedienstete durchgeführt worden ist.

Die empörende Begründung lautet: „durch die faktische Gleichsetzung von demokratisch legitimierten Maßnahmen mit dem menschenverachtenden Vorgehen im Nationalsozialismus hat er in besonders verachtenswerter Weise die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlungen verharmlost.“

Bauers Vergehen ist es, in Wort und Bild vor der Gefahr der Faschisierung der Gesellschaft zu warnen. Mit „Verharmlosung des Nationalsozialismus“ aber will man ihm einen Straftatbestand anlasten – ein Vorgehen, was häufig angewandt wird, um die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit zu verdecken. Vor allem in diesem Fall ist dieser Vorwurf an Unsachlichkeit und Unverschämtheit kaum zu überbieten.

Rudolph Bauer, emeritierter Professor und Künstler, zu unterstellen, er habe – „die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlungen verharmlost“, grenzt an die Fantasie eines Unberechenbaren; ihm, den man als Antifaschisten der ersten Stunde bezeichnen könnte, lange bevor der Antifaschismus Staatsräson wurde – um damit zu einer Totschlagswaffe gegen jegliche Form von Kritik am staatlichen Handeln gewendet zu werden.